Il sort du Collège Saint-Michel (rhétorique) en 1925. Prêtre du diocèse de Malines, il est vicaire de 1937 à 1944. Il est professeur de 1931 à 1939 au collège Saint-Pierre à Uccle et aumônier militaire. Il est aumônier des « Amis du septième art » à Tournai. Il part pour le Congo en 1949 et y reste jusqu’en 1960, séjour interrompu par deux retours en Belgique en 1953 et 1958. Il y tourne 77 films (dont 54 films éducatifs, 11 fictions et 12 reportages pour des sociétés comme l’OTRACO, l’Union minière et Symétain ou sur les villes de la colonie). Les films de fiction mettent en scène des acteurs congolais dans des films courts s’inspirant des contes naïfs et pittoresques congolais. A la tête de la production cinématographique coloniale officielle, il réalise aussi de nombreuses actualités sur des événements locaux. Ces réalisations marqueront le genre du film colonial. Il est ensuite le créateur de homes d’enfants ou pour handicapés, comme le Foyer Claire Fontaine à Lustin, dont il sera aumônier et directeur. Il devient aussi Monsieur Sport-Senior à l’Association du 3e Age.

Blog Archives

de le Court Robert

Il sortit du Collège Saint-Michel (rhétorique) en 1918. Il décrocha le diplôme de docteur en philosophie et lettres de l’Université catholique de Louvain (1935), de licencié en philosophie et en théologie, à Leuven et à Rome. Il se signala ensuite par ses qualités de pédagogue vivant et érudit auprès des élèves de 3e, de poésie et de rhétorique au collège jésuite Saint-Servais à Liège, pendant neuf ans (1927-1929, puis 1935-1942). Dès 1938, ses activités pédagogiques s’élargirent et se modifièrent (avec un intermède à Rome où il est appelé à Rome par le père Général dans un secrétariat pour la lutte contre le communisme). Il devint membre du nouveau Conseil des études de la province méridionale, avant de devenir le premier préfet des études en 1942 et le rester jusqu’en 1962, long temps où il prônera la nécessaire réforme des études dans les collèges jésuites et où il dut affronter les tempêtes de la guerre scolaire. Il était membre du bureau de la Fédération de l’enseignement catholique. On lui doit de très nombreux articles dans Famille et Collège, Humanités chrétiennes, et d’autres revues de pédagogie. Il rédigea aussi des livres d’histoire à l’intention des élèves Histoire contemporaine, à l’usage des collèges, athénées et pensionnats. et Histoire contemporaine, à l’usage de la seconde des humanités. Il fut encore recteur de l’Institut Gramme en 1965, archiviste et socius (secrétaire) du père provincial en 1971 et supérieur de la communauté d’Arlon en 1979. Il fut également vice-président de la commission belge de l’Unesco, de 1962 jusqu’à sa mort en 1986.

Deweert Willy

Il sortit du Collège Saint-Michel (rhétorique) en 1956. Il entra dans la Compagnie dès sa sortie du collège. Il en sortit en 1968, après avoir décroché deux diplômes, une licence en philologie classique et une en philosophie thomiste. Pendant cette période, il enseigna dans les collèges jésuites au Congo et à Verviers. Il fut ensuite professeur à l’ITSSEP (un institut d’humanités sportives), puis professeur de rhétorique au collège Saint-François à Marche-en-Famenne. Il finit sa carrière par un long mandat de professeur de rhétorique au Collège Saint-Michel, entre 1984 et 1996. En parallèle, il écrivit un premier roman L’Etrangère de Mantinée et deux essais Eduquer pour l’éternité (qui connut un beau succès) et La Tunique de Nessos. Retraité à 60 ans, il écrivit encore Les Allumettes de la sacristie, roman qui lui donna la notoriété. Dans la foulée, il écrivit Mystalogia et Le Prix Atlantis. Il publia encore Le Manuscrit de Sainte-Catherine en 2010 et Le Maître de la vigne en 2011.

de Woot de Trixhe Philippe

Il sort du Collège Saint-Michel (rhétorique) en 1948. Il devient docteur en droit et docteur en sciences économiques. Il sera longtemps professeur à l’UCL où il deviendra un spécialiste du management des entreprises. Il présidera l’IAG. Il sera aussi le moteur des réflexions sur l’éthique des affaires et la responsabilité sociale des entreprises. Il contribuera à créer le Louvain CSR Network. Il sera membre de l’Académie Royale de Belgique où il crée la classe ‘technologie et société’. Il sera aussi correspondant de l’Académie des Sciences Morales et Politiques de l’Institut de France, membre de l’Académie Européenne des Sciences et des Arts et membre de l’International Academy of Management. En 2010, un prix interuniversitaire portant son nom fut créé. Ce prix, décerné tous les deux ans, vise à promouvoir durablement la RSE en récompensant un mémoire de fin d’études qui constitue une contribution originale à la compréhension et à la réflexion sur le sujet.

Fouarge Georges (ou Georgy)

Il sort du Collège Saint-Michel (rhétorique) en 1932 avant de suivre le CSS l’année suivante. Il est en 1940 un des dirigeants du Service des Volontaires du Travail de Wallonie (SVTW) en charge de l’éducation. Après la guerre, ayant une formation acquise à l’Institut Militaire d’Education Physique, il devient enseignant au collège de Bonne Espérance. Il y donne des cours de gymnastique aux jeunes séminaristes, cours qui s’inspiraient des nouvelles théories de l’époque, comme l’‘hébertisme’ (méthode d’éducation physique consistant à faire des exercices naturels en plein air, prônée par Georges Hébert). En parallèle, en septembre 1944, ce qui deviendra l’Ecole d’Aulne, prend définitivement ses quartiers dans les ruines de l’abbaye. Il y crée, grâce à la rencontre de plusieurs idéalistes comme lui, une école d’éducation physique et d’éducateurs. Il crée la Ligue Nationale pour Handicapés en 1954. Il sera aussi vice-président du Conseil supérieur pour l’enseignement spécial.

Gathy Georges

Il sortit du Collège Saint-Michel (Ière moderne) en 1916. Il revint au collège dès 1921 comme secrétaire pendant deux ans du père Mertens alors préfet de discipline, puis comme professeur pendant 46 ans. Il donnera cours en primaire de 1930 à 1969. Devenu résistant dans l’Armée secrète dès janvier 1941, il fut arrêté le 4 mai 1944 pour avoir aidé à l’hébergement d’un aviateur américain dans le cadre de la ligne Comète, condamné à mort en août 1944 par le tribunal de la Luftwaffe et déporté en Allemagne, d’où il revint à la fin de la guerre. Il fut reconnu agent ARA.

Joset Camille-Jean

Il sortit du Collège Saint-Michel (rhétorique) en 1929. Fils du résistant de la Première Guerre, Camille Joset, il entra dans la Compagnie de Jésus en 1929. Il décrocha son doctorat en philosophie et lettres. Sa thèse portait sur les Villes au pays de Luxembourg (1166-1383). Par la suite, il obtiendra son doctorat en droit à l’université de Nancy. Dès 1940, il entra en résistance en créant avec son père le Mouvement National Belge et son prohibé la Voix des Belges qu’il dirigea après l’arrestation de son père. Il fut reconnu résistant par la presse clandestine. De 1943 à 1977, il fut professeur aux FUNDP. En 1948, il est élu secrétaire général des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix et administrateur général en 1949, charge qu’il occupera jusqu’en 1970. En 1961, il fonde la faculté des sciences économiques et sociales. Il se montrera notamment un bâtisseur entreprenant pour donner aux Facultés l’aisance immobilière rendue nécessaire par la forte expansion de ses effectifs étudiants. Historien et géographe, il a laissé de nombreuses publications touchant au Moyen Age ou à l’espace Meuse-Moselle, tel son Atlas historique Meuse-Moselle.

Myle Robert

Il sortit du Collège Saint-Michel (rhétorique) en 1960. Devenu jésuite, il suivit jusqu’à la licence les cours de philologie romane à Namur (1965-1967), puis à Louvain (1969-1971). Excepté pendant le troisième an, son activité fut essentiellement celle d’un enseignant : d’abord au collège de Mons durant sa régence (1967-1969), puis à celui de Bruxelles de 1976 à 2007 où il fut entre autres titulaire de poésie et de rhétorique. Au gré des requêtes des différents directeurs, il enseigna le français, la religion, l’histoire et le latin, préparant ses cours avec un très grand soin. A ce ministère principal, il ajouta notamment celui d’assistant des CVX et de communautés de l’Arche. Il fut aussi engagé dans diverses œuvres de publications, comme les revues Espérance et Echos, ou encore dans les Editions Lessius auxquelles il consacra la majeure partie de son temps à partir de 2007, comme lecteur ou traducteur de manuscrits et correcteur d’épreuves. Il aimait écrire. Il livra une excellente contribution au livre consacré aux collèges jésuites de Bruxelles depuis 1604, retraçant avec minutie l’histoire de la construction de l’actuel collège Saint-Michel. Il avait en chantier un ouvrage consacré à Joseph Surin, déjà étudié durant ses études de philologie : son mémoire de licence avait fait l’objet d’une publication alors remarquée des spécialistes.

Wanty Jacques

Il sort du Collège Saint-Michel (rhétorique) en 1935, puis fait son CSS en 1935-1936. Fils du général et écrivain Emile Wanty, il devient ingénieur civil AIA à l’ERM, puis plus tard ingénieur à l’Institut d’organisation industrielle et commerciale, détenteur du certificat en sciences nucléaires de l’ULB. Il s’évade en s’embarquant à bord du Léopold II à Bayonne en juin 1940. Il dirige les premiers sauts en parachute dans l’armée belge en janvier 1942 où il est blessé. Il entre dans la First Motor Unit de la Brigade Piron, débarque en Normandie le 7 août 1944, est blessé le 14, arrive à Bruxelles le 4 septembre, combat en Hollande, puis participe à l’occupation de l’Allemagne. Après la guerre, il devient un économiste réputé. Il est consultant en organisation, administrateur délégué de firmes de consultance et professeur au Conservatoire des arts et métiers de Paris. Il est l’auteur de nombreux livres et publications dont Combattre avec la Brigade Piron et La naissance des Forces armées belges en Grande-Bretagne. Tenby. 1940.

Braun Antoine (François-Marie en religion)

Il sortit du Collège Saint-Michel (rhétorique) en 1911. Il entra chez les dominicains sous le nom de François-Marie. Profès en 1915, il fut ordonné prêtre en 1919. Elève du père Lagrange à l’Ecole Biblique de Jérusalem en 1921, il fut professeur d’Ecriture Sainte au Studium théologique dominicain de Louvain à partir de 1923, puis à l’Université (dominicaine) de Fribourg (en Suisse) à partir de 1937 où il a exercé les fonctions suivantes : doyen de la faculté de théologie, régent des études à l’Albertinum, prieur du couvent de Saint-Hyacinthe, recteur de l’université (en 1946-47). Il fut professeur de religion des enfants royaux d’Italie et de Belgique en exil. Il rentra en Belgique à la demande de la famille royale pour exercer la fonction d’aumônier de la Cour jusqu’en 1979. Il poursuivit son travail d’exégète, en particulier comme spécialiste de saint Jean et publia, à ce titre, une vingtaine d’ouvrages et une centaine d’articles dans des revues exégétiques et théologiques entre 1932 et 1976. Il fut fait docteur honoris causa de l’Université catholique de Louvain en 1967.

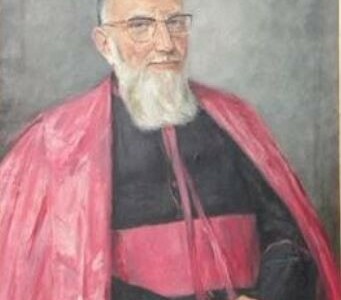

Carton de Wiart Etienne

Il sort du Collège Saint-Michel (rhétorique) en 1915. Il se voue au sacerdoce et rejoint le petit séminaire de Malines où il étudie la philosophie de 1916 à 1918, avant d’entrer au grand séminaire de Malines pour y poursuivre ses études de théologie. Il est ordonné prêtre par le cardinal Mercier à Malines le 9 octobre 1921 et célèbre sa première messe dans la paroisse de son enfance à Carloo-Saint-Job (Uccle). Repéré par le cardinal Mercier, il est envoyé parachever ses études à Rome au sein du Collegium Angelicum dirigé par les frères Dominicains où il étudie de 1922 à 1923. Il y obtient son doctorat en théologie. À son retour, en septembre 1923, il est nommé directeur du Séminaire de Malines chargé de la formation des séminaristes et devient, à partir de 1929, professeur de dogmatique générale et de théologie morale. Il est l’auteur de nombreux articles, parus entre autres dans la revue Collectanea Mechliniensia, mais aussi de deux ouvrages : L’Église. Sa nature. Sa hiérarchie (1931) et un traité de morale sur les péchés, Tractatus de Peccatis (1932). Le 21 novembre 1933, le cardinal Van Roey l’élève au titre de chanoine honoraire de la cathédrale Saint-Rombaut à Malines. Le 16 juin 1934, il est sacré évêque, avec siège titulaire à Taïum, et promu évêque auxiliaire du cardinal Van Roey, ainsi que vicaire général du diocèse de Malines, pour l’aider dans ses tâches pastorales (cérémonies religieuses, confirmations, ordinations, etc.). Son sacre a lieu en la cathédrale Saint-Rombaut de Malines, le 29 juillet 1934. Le 8 juillet 1945, il succède à Mgr Delmotte comme 97e évêque de Tournai. Son sacre a lieu en la cathédrale de Tournai, le 29 juillet 1945. Il prend pour devise : « In Spe Fortitudo ». Il meurt de manière inopinée à Tournai, le 30 juillet 1949. La presse fut unanime à saluer son action à la tête du diocèse, particulièrement dans l’action sociale, la formation du clergé et l’enseignement populaire. Le quotidien Le Populaire parlait de lui comme « l’évêque des ouvriers » ou encore « un évêque défenseur de l’opprimé ».

de Meeûs d’Argenteuil Xavier

Il sort du Collège Saint-Michel (rhétorique) en 1942. Il est résistant, puis engagé volontaire comme chef de peloton dans la Brigade Libération. Il est blessé de trois éclats d’obus de ’88’ à Nimègue en 1945. Après plusieurs mois d’hôpital, il prend part à l’occupation de l’Allemagne. Il devient ensuite docteur en droit. Il entre au séminaire et réussit les épreuves de bachelier en philosophie à l’UCL en octobre suivant. Il rejoint alors le Collège pontifical belge à Rome (1948-1952) et suit les cours de l’Université pontificale grégorienne dont il sort licencié en théologie en 1952, quelques mois après avoir été ordonné prêtre à Malines le 30 septembre 1951. Il est ensuite vicaire de 1955 à 1960 à la paroisse Notre Dame du Perpétuel Secours à Watermael-Boitsfort. Parallèlement, il poursuit par un doctorat en théologie qu’il obtient en 1961 à Louvain (il y décrochera aussi en 1968 un diplôme de licencié en philologie biblique). De 1959 à 1963, il est professeur de religion à l’institut de la Vierge Fidèle et à l’Inraci, ainsi que de déontologie et de cours généraux à l’école d’infirmières Sainte-Camille à Uccle. Vicaire émérite, il devient aumônier de l’Aéronautique civile en 1963 et le reste jusqu’à sa retraite en 1988. Dans cette fonction, il va déployer une activité intense. Il fonde en 1967 l’International Association of Civil Aviation Chaplains (IACAC) dont il sera président. Cette année-là, du 17 au 20 octobre, il réunit à Bruxelles ses confrères catholiques des aéroports de Chicago, Dublin, Luxembourg, Madrid, Milan, New York, Paris-le-Bourget et Rome. Par la suite, d’autres réunions, réunissant toujours plus de participants, eurent lieu à Dublin (1968), puis à New-York (1969). Suivirent ensuite Malte, Londres, Vancouver, Manille, Melbourne, Montréal, Minneapolis, Atlanta et Christchurch. Peu à peu les aumôniers protestants se joignirent à l’IACAC, ainsi que le rabbin de l’aéroport de New-York. Après sa retraite, il se charge plus particulièrement des messes pour les réfugiés du centre fermé 127 qui est créé à ce moment. Il était aumônier de réserve honoraire.

d’Oreye de Lantremange Maximilien

Il sort du Collège Saint-Michel (rhétorique) en 1922, après avoir avoir fait une partie de ses humanités au collège jésuite belge en exil de Hastings au Royaume-Uni. Il est ordonné prêtre en 1930, puis fait sa philosophie à Louvain, avant de partir pour Nice en raison d’un état de santé déficient qui l’accompagnera toute sa vie. Il part ensuite faire ses études théologiques comme étudiant au collège pontifical belge de Rome où il obtient un doctorat en théologie au Collegium Angelicum (1930-1932). Il est ensuite nommé professeur au petit séminaire du diocèse de Nice (1932-1933), avant de devenir vicaire de la paroisse niçoise de Saint-François de Paule (1933-1935). En 1935, l’évêque du lieu le nomme sous-directeur des œuvres de l’évêché de Nice, en charge des œuvres de jeunesse (scoutisme, JOC, JEC, etc.). Pendant la Seconde Guerre mondiale, il aidera des familles juives à fuir vers la Suisse via Saint-Martin-Vésubie. En 1952, il est nommé directeur de toutes les œuvres du diocèse. Il lance la pastorale des migrants et est aussi chargé des relations œcuméniques et des rapports avec le judaïsme. En 1963, il devient responsable diocésain de la pastorale des adultes. Il donne cours de doctrine sociale de l’Eglise au grand séminaire. En près de 60 ans de présence à Nice, il marque deux générations de chrétiens. Il est nommé prélat domestique de sa Sainteté en 1959 et protonotaire apostolique en 1967.

Dumont Georges

Il sort du Collège Saint-Michel (rhétorique) en 1934 où il a été scout chez les Ardents. Il entre brièvement au séminaire de Malines, puis se lance dans des études de philosophie et lettres à Saint-Louis qu’il termine en 1938 par un doctorat en philologie romane à l’UCL. Mobilisé en 1939, il est fait prisonnier en mai 1940, mais s’échappe. Il est ensuite un an professeur au collège Cardinal Mercier. Attiré par l’élan missionnaire, il suit en 1941-1943 les cours de théologie des jésuites à Louvain, puis en 1943-1944 des cours d’islamologie et d’arabe à l’Institut des langues orientales de Paris. Envoyé au Proche-Orient comme laïc par la Société des Auxiliaires des Missions (SAM), il quitte celle-ci en 1950. Il est ordonné prêtre en 1950 dans le diocèse de Liège. Mais il retourne au Proche-Orient où il devient curé d’Adr, puis d’Aqaba en Jordanie. Il y restera de 1955 à 1996 pour y incarner une forme particulière d’adaptation missionnaire à la culture locale. Au service d’une Église orientale – l’Église grecque-catholique melkite, dont il deviendra archimandrite – mais également en contact proche avec les populations musulmanes de Jordanie, très inspiré par Charles de Foucauld, c’est bien avant Vatican II qu’il envisage à la fois l’œcuménisme, la réunion des différentes Églises dans une Église universelle, et l’ouverture aux autres religions, singulièrement l’islam. Trait d’union entre catholiques et orthodoxes, il est le fondateur et constructeur d’une des écoles parmi les plus renommées de Jordanie. Condamnant le sionisme et défenseur de la cause palestinienne, il verra s’effondrer son rêve d’une cohabitation sereine entre Juifs et Arabes.

Latteur Baudouin (Emmanuel en religion)

Il sort du Collège Saint-Michel (rhétorique) en 1953. Il devient bénédictin à l’abbaye de Maredsous en 1954. Il étudie ensuite la théologie et l’italien à Rome à l’abbaye Saint-Anselme sur l’Aventin. Il est l’un des fondateurs du monastère Saint-Jean l’évangéliste créé à partir de Maredsous en 1968 à Quévy-le-Grand, près de Mons, et dont les bâtiments dans l’implantation actuelle ont été inaugurés en 1971. Il en sera le supérieur pendant quelques mois 1984-1985. En 1985, il va s’installer à l’abbaye de Chevetogne où il finira ses jours. Il s’intéressera vers la fin de sa vie au théologien suisse Maurice Zundel à qui il consacrera un livre, Les minutes étoilées de Maurice Zundel (2001).

Van Esbroeck Guillaume

Il sortit du Collège Saint-Michel (rhétorique) en 1916. Il devint ingénieur civil des Mines de l’ULB, puis géologue diplômé de l’université Columbia. Après son service militaire comme lieutenant de réserve dans l’artillerie, il passa quelques années dans le secteur privé (1925-1931). Devenu professeur à l’université de Gand en 1931, il y donna plusieurs cours jusqu’à son admission à l’éméritat en 1959 suite à un accident de la route. Il entreprit en 1937 un grand voyage d’études dans les mines du Congo, de Rhodésie, d’Afrique du sud, d’Angola et d’Ouganda. Il fut également expert pour la défense au procès de la catastrophe minière du Bois du Cazier. Il fut le premier doyen de la faculté des sciences appliquées à Gand et membre du CA de cette université. Il fut aussi président de la Forminière, compagnie d’exploitation forestière et minière au Congo. Il était membre de nombreuses sociétés scientifiques. Par ailleurs, passionné par beaucoup de sujets littéraires, linguistiques et scientifiques, il était intéressé par l’origine et la structure de la gamme basée sur les quintes justes (gamme pythagorique). Il conçut en 1939 un orgue expérimental, appelé ‘orthoclavier’, comportant 53 demi-tons, fabriqué par le facteur de Duffel Jos. Stevens, qui se trouve au Conservatoire de musique de Bruxelles. En 1942-1944, grâce à une bourse du FNRS, il put à l’université de Liège mener grâce à cet instrument une étude sur les hauteurs de sonorités utilisées dans les gammes et les performances musicales. Il écrivit en 1972 un livre, Pleine lumière sur l’imposture de Piltdown, dans lequel il innocente tant Charles Dawson que Teilhard de Chardin de la supercherie qui consista à faire prendre comme authentique le crâne du plus vieil homme du monde, chaînon manquant entre le singe et l’homme, soi-disant découvert en 1912. Il était le père de Michel Van Esbroeck.

Van Esbroeck Michel

Il sort du Collège Saint-Michel (rhétorique) en 1952. En octobre 1953, il entre au noviciat jésuite d’Arlon. Il entame alors un parcours classique qui le voit diplômé en philologie classique. C’est en 1962, alors qu’il enseigne au Collège Saint-Michel, qu’il entre pour la première fois dans la bibliothèque des Bollandistes et se plonge dans les études hagiographiques et patristiques. Cette année-là, il est autorisé à suivre, à l’UCL, comme auditeur libre, des cours d’arménien et de géorgien. Il prend alors conscience de la complexité des problèmes concernant la littérature hagiographique : le grec, le latin, l’arménien et le géorgien ne peuvent suffire à maîtriser ces questions. Il faut nécessairement étudier l’arabe et le syriaque, le copte, le slavon et le ge’ez. Il part donc pour Beyrouth en 1963, pour étudier l’arabe et le syriaque à l’université Saint-Joseph (en réalité au Centre d’études arabes des jésuites à Bikfaya) et apprendra les autres langues, plus l’hébreu, par lui-même. Devenu docteur en histoire et philologie orientale grâce à une thèse consacrée aux plus anciens homiliaires géorgiens, il est officiellement reçu dans la Société des Bollandistes en 1975. Il part à la recherche de documents anciens notamment en URSS en 1976 où il passe quatre mois, visitant les bibliothèques de Moscou, Leningrad, Tbilissi (Géorgie) et Erevan (Arménie) où il établit de nombreux contacts avec les Académies de sciences. Il en rapporte 150 paquets de livres et revues et quelque 7.000 photos de manuscrits. À l’Institut pontifical oriental de Rome, il enseigne l’histoire de l’Église et les langues arménienne et géorgienne (1979-1990). Il enseigne ces mêmes langues orientales à l’Institut catholique de Paris (1984-1986). À l’université de Munich, il dispense des cours de philologie orientale chrétienne (1987-1998). Servi par une mémoire prodigieuse, il est seul à pouvoir opérer certains rapprochements totalement inattendus, à déceler des filiations de textes et des influences qui auraient échappé à tout autre érudit. Le nombre de ses publications est impressionnant : 10 livres, 235 articles, au moins 177 articles d’encyclopédies et plus de 200 comptes rendus.

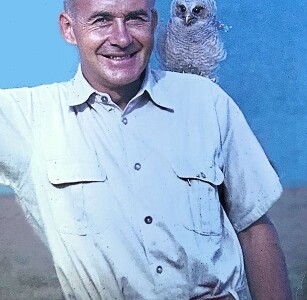

Verschuren Jacques

Il sort du Collège Saint-Michel (rhétorique) en 1943. Il sera résistant, puis officier de réserve. En 1950, il obtient la licence en sciences en zoologie de l’UCL, puis, en 1955, son doctorat en biologie et en zoologie dans la même université. De 1948 à 1991, travaille comme zoologiste pour l’Institut royal des sciences naturelles de Belgique. Ses recherches comprennent des études en laboratoire et sur le terrain, des conseils à diverses organisations nationales et internationales, une collaboration étroite avec les autorités des « nouveaux » États et l’étude de nombreuses zones protégées et non protégées en vue de la création de nouveaux parcs nationaux, principalement en Afrique. Il promeut la création de quatre parcs nationaux au Zaïre, dont ceux de la Salonga et de la Maiko. Il contribue à sauver le parc national des Virunga de la destruction pendant la crise du Congo. Il soutient des mesures de conservation pour le rhinocéros blanc, le gorille de montagne et le rhinocéros de Java. Spéléologue-pionnier, il bague 1500 chauves-souris. De 1957 à 1962, il est biologiste en chef dans le parc national Albert. En 1962, il est nommé au programme de recherche du Serengeti au Tanganyika, qu’il dirige jusqu’en 1964 et où il supervise l’observation scientifique de la migration des animaux à sabots et sa relation avec leurs habitudes alimentaires. De 1969 à 1975, il est directeur général de l’Institut national de la conservation de la nature (INCN) et de l’Institut des parcs nationaux du Congo. En 1976, il fonde l’Institut national pour l’environnement et la conservation de la nature (INECN) au Burundi. De 1978 à 1979, il conseille le gouvernement du Liberia sur la création de nouveaux parcs nationaux en tant que représentant du WWF et de l’UICN. En 1957, il décrit la sous-espèce Hipposideros beatus maximus du nez à feuilles rondes du Benito, que l’on trouve au Soudan, en République centrafricaine et en RDC. En 1970, il est l’un des premiers lauréats de la médaille d’or du WWF pour la conservation de la nature. Il est également titulaire de l’Ordre de l’Arche d’or. En 1977, on nomme en son honneur un rat des marécages (Praomys verschureni) dont il avait recueilli le spécimen-type en 1959. Il publie plusieurs livres sur son travail en Afrique, dont Mourir pour les Eléphants (1970). En 2001 paraît son autobiographie Ma vie, sauver la nature. Il est conférencier à Exploration du Monde.

Wannyn Robert

Il sort du Collège Saint-Michel (rhétorique) en 1924. Il est à partir de 1931 responsable du personnel indigène pour la Compagnie sucrière congolaise. Il effectue ainsi de nombreuses visites dans les villages du Bas-Congo où il interroge les anciens, consignant ainsi de nombreux témoignages oraux sur les coutumes du pays, dont des proverbes, mais récoltant aussi des objets. Il devient ethnologue de terrain, ce qui ne l’empêche pas d’être admis dans la Société royale belge d’Anthropologie et de Préhistoire. Entre 1931 et 1941, il collectionne une série d’objets provenant de plusieurs tribus Kongo. En étudiant l’art du travail des métaux chez les Bakongo, il remarque que tous les articles en cuivre, laiton, fer et autres alliages métalliques sont d’inspiration chrétienne. Il s’engage comme volontaire dans la Force publique pendant la guerre, puis après celle-ci poursuit une carrière commerciale. Après sa retraite en 1960, il continue ses recherches. Il est l’auteur d’une publication sur les peuplades du Congo, L’art ancien du métal au bas-Congo Sa sœur Jeanne (1908-1995) publiera en 1983 ses écrits posthumes, Les proverbes anciens du Bas-Congo (petit recueil de proverbes anciens du Bas-Congo, notés en 1936 phonétiquement en kikongo du sud, avec traduction, commentaire et découverte du sens. Certains adages sont accompagnés de dessins).

Bastin Robert

Il sort du Collège Saint-Michel (rhétorique) en 1933. Ses premiers pas dans le scoutisme (totem Cigogne ingénue), il les fait en 1929 aux Ardents de Saint-Michel en même temps que son camarade de classe François Thibaut de Maisières (totem Crevette énigmatique). En 1933, il rejoint les Oblats de Marie Immaculée et, le 2 juillet 1939, il est ordonné prêtre au scolasticat de Velaines par le cardinal Villeneuve, archevêque de Québec et grand protecteur des scouts canadiens. Aumônier du district de Tournai durant la Seconde Guerre mondiale – il le restera jusqu’en mars 1953 –, il veillera également, à partir de 1944, aux destinées religieuses du clan des Cheoncq Clotiers, qui rassemblait les cheftaines de la région. Il sera aumônier fédéral du louvetisme en 1946, fonction qu’il abandonne à la fin de 1957, appelé comme professeur de littérature française à l’université d’Ottawa. Il deviendra aussi supérieur des Oblats de Marie Immaculée en Belgique. On lui doit de très nombreuses publications sur le scoutisme, telles : Petite Histoire de Baden-Powell, Lord Robert Baden-Powell of Gilwell, Citoyen du Monde, Baden-Powell, le Maître de l’Aventure, Le petit Pauvre d’Assise, Paul, Routier de Christ, Notre beau Livre d’Images : Assise.