Il sort du Collège Saint-Michel (rhétorique) en 1920. Il est autorisé à suivre les cours de peinture d’Herman Richir, alors qu’il est en humanités gréco-latines. Il garde de cette découverte de l’antiquité un goût très vif pour les lettres classiques. Il devient fonctionnaire. La peinture, cependant, l’emporte. Au bout de quelques années, il quitte l’administration de l’Enregistrement. En même temps, il a commencé aussi à écrire des articles de critique pour Le rouge et le noir. Il entre en contact avec P. Haesaerts et les expressionnistes flamands en 1920. Il privilégie les paysages, les panoramas urbains, les natures mortes, les intérieurs, les figures et les portraits. Ses œuvres sont pleines de sérénité et de poésie et parfois d’une certaine mélancolie. Il est membre des «Animistes» (1937-1943), des «Compagnons d’Art», de l’«Art Contemporain» et de l’«Académie Picard». Son œuvre fait l’objet de nombreuses expositions personnelles et il participe à des expositions d’ensemble en Belgique et à l’étranger. Entre 1940 et 1976, il publie des monographies sur des artistes belges (Edgard Tytgat, Charles Leplae, Paul Maas), des essais (Les Dieux et les Hommes, Les Beaux Jours du Romantisme Belge, Le Prestige du Passé) et un recueil de contes, La Longueur de Temps. De 1950 à 1972, il est conseiller artistique à l’Administration des Beaux-Arts de Belgique et il est président de la Commission Consultative des Arts Plastiques au Ministère de l’Education Nationale. De 1963 à 1969, il est directeur des émissions « Peinture Vivante » à la Radio-Télévision Belge (INR-RTB). Il est élu membre de l’Académie Royale de Belgique en 1969 et est membre de l’Académie Luxembourgeoise.

Blog Archives

de Callataÿ Xavier

Il sortit du Collège Saint-Michel (rhétorique) en 1949. Il devient ingénieur métallurgiste UCL et diplômé de la Utah University. Il étudia la peinture à l’académie de cette ville sous la direction de Willem Paerels. En 1955, il s’installe aux U.S.A. où il peint des paysages urbains ou campagnards baignés de lumière. Il représente aussi des nus. Sa peinture figurative est d’essence réaliste. Grâce à ses compétences en métallurgie, il obtient un emploi dans l’Utah au sein d’une équipe qui construit des cônes de nez de fusée. Mais il n’aime pas la destruction qui y est associée. Et pour réunir l’argent nécessaire à son départ, il fait des portraits de ses amis et les vend. Il est à la Nouvelle-Orléans à la fin des années 1950 et au début des années 1970. En plus des musiciens de jazz, il réalise une série d’immenses peintures murales pour les murs de la Greater New Orleans Tourist and Convention Commission. Pendant son séjour dans cette ville, il conçoit des décors pour Puppet Playhouse, People Playhouse et Gallery Circle Theatre. Il est ensuite à New York à partir de 1979, où il est directeur d’études à la New York Graduate School of Figurative Art de 1982 à 1990 et où il participe à la conception de l’exposition « Discover Dinosaurs » au Children’s Museum of Manhattan. Ses œuvres sont exposées dans des galeries de la Nouvelle-Orléans, de New York et de Floride. Outre les collections privées, on trouve ses tableaux dans les collections de l’université de Tulane, de l’Union League Club de New York, de la Chester Dale Collection à Washington et du Palais de la Nation à Bruxelles.

de Sauvage Guy

Il sort du Collège Saint-Michel (rhétorique) en 1941. Autodidacte, il dessine et peint les paysages à l’école des maîtres : Poussin, Le Lorrain, Fragonard. Il bifurque vers la céramique d’art. Il construit un four à bois sur le modèle d’un four traditionnel japonais et se lance dans la création de poteries, mais surtout de sculptures et de bas-reliefs émaillés. Il connaît le succès, avec plusieurs expositions, dont une au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles en 1954, ainsi que de nombreuses commandes. Entre-temps, sur le conseil de Victor Vasarely, il retourne à la peinture, tenté par l’abstraction. Au fil des salons et expositions, il réussit à imposer son œuvre. En 1956, il remporte le prix Hélène Jacquet. Sa composition exécutée pour le pavillon du Congo Belge, lors de l’Expo 58, lui vaut le brevet d’honneur. Maîtrisant toutes les techniques : huile, gouache, encre, aquarelle, lavis, etc., il glisse vers le dépouillement et la dématérialisation. Il quitte la Belgique pour Paris au début des années 1960. Il effectue de nombreux voyages en Espagne, Italie, Suisse, Allemagne, Pays-Bas. Dans le vent de Mai 68, il se lance dans le « low cost » appliqué à l’art. Il use de couleurs vives voire fluorescentes et de matériaux nouveaux : plexiglas, rhodoïd, papier kraft, etc. Puis, il revient à la figuration, par le biais d’abord de la photographie, en incorporant des paysages au trait dominés par des cieux d’apocalypse, dans des sérigraphies encore abstraites. En 1972, il emmène sa famille en Dordogne et se lance dans le projet désastreux d’ouvrir une galerie d’art à Périgueux. A La Rochelle, en 1976, il crée des grands montages photographiques rehaussés de couleurs, parfois munis de systèmes électriques destinés à recréer les signaux nocturnes des phares et balises. A Saint-Marsal, dans les Pyrénées-Orientales, il reprend le crayon de couleur, puis le pastel et enfin l’huile et croque les montagnes enneigées, comme les cerisiers en fleurs. Il s’installe encore à Toulouse en 1987, puis à Paris en 1993, à La Flèche enfin en 1996.

Fieullien Francis (Bonaventure en religion)

Il sort du Collège Saint-Michel (rhétorique) en 1922. Durant ses études, puis en Philosophie et Lettres, il commence à écrire et à pratiquer les arts plastiques. Il se destine au droit, s’intéresse beaucoup au communisme. L’exemple de François d’Assise le fait frapper à la porte d’un cloître de Franciscains. Ordonné prêtre en 1925, il devient professeur d’économie politique et rejoint la paroisse du Chant d’Oiseau, à Woluwe-Saint-Pierre. Auparavant, il a poursuivi des études d’art et est devenu graveur sur bois. En 1932, il fonde un groupe de jeunes issu des Compagnons de Saint-François. C’est Capelle-aux-Champs, où il rencontre des écrivains et des artistes.Devenu vicaire, puis curé de la paroisse du Chant d’Oiseau, il y exerce aussi les fonctions de père gardien, de 1939 à 1943. La guerre l’éprouve nerveusement et il trouve refuge à Scourmont en tant que postulant trappiste. Il y devient professeur d’archéologie. Dès 1944, on lui confie les fonctions de curé prieur dans le petit village frontalier français de Regniowez. Dans l’ancien prieuré, il développe une activité débordante de plasticien, d’écrivain, d’animateur culturel. Des centaines d’artistes et d’auteurs vont visiter ou séjourner à Regniowez. Son style peu conventionnel ne le fait pas aimer de tous ses nouveaux paroissiens. Outre son œuvre gravé qui compte quelque trois cents gouaches et près de trois mille gravures sur lino ou sur bois, il réalise une trentaine d’albums enrichis de ses œuvres plastiques. Il est l’auteur de nombreux livres, notamment Louanges de la simplicité. En 1974, un incendie ravage le prieuré et détruit toutes les œuvres créées depuis trente ans par l’artiste ainsi que les archives conservées dans le presbytère.

Follet René

Il sort du Collège Saint-Michel (rhétorique) en 1948. Il n’a guère plus de 14 ans lorsqu’il réalise ses premières images : une série de chromos illustrant le roman de R. Stevenson, L’Ile au Trésor, pour une grande marque de chocolat. Il dessine en outre pour la revue des Scouts de France, Plein Jeu. À 18 ans, il collabore au journal Spirou : il y illustre des contes et récits, ainsi que diverses rubriques. En 1950, il y réalise ses premières bandes dessinées en mettant en images quelques Belles Histoires de l’Oncle Paul. La même année, il collabore avec les Editions du Lombard et le Journal Tintin. En 1956, il crée Peggy, petit Oiseau sans Ailes, une BD pour La Semaine de Suzette. En 1967, sur des scénarios de Maurice Tillieux, il dessine S.O.S. Bagarreur pour Spirou. En 1970, avec le scénariste Yvon Delporte, il crée Les Zingari pour Le Journal de Mickey. Mais, en 1974, c’est Tintin qui publie sa première série réaliste à suivre, Ivan Zourine, scénarisée par Jacques Stoquart. Celui-ci adapte également pour lui L’Iliade d’Homère en BD (2 albums chez Glénat). À partir de 1978, il anime les aventures de Steve Severin dans le magazine hollandais Eppo (3 albums chez Glénat). Dans les années 1980, pour Spirou, il reprend, avec J. Stoquart et André-Paul Duchâteau aux scénarios, la série Jean Valhardi créée par Jijé et Doisy. Il collabore ensuite avec les Editions Lefrancq où il illustre les romans Bob Morane d’Henri Vernes, et les aventures d’Edmund Bell de J. Flanders, alias J. Ray (scénarisées par Lodewijk, il en dessinera 4 albums). En 1990, il met en images le roman Daddy de Loup Durand (2 albums). Sa carrière volontairement discrète et surtout vouée à l’illustration de supports publicitaires, d’ouvrages documentaires et de romans, fera de lui le plus « célèbre méconnu » des grands maîtres du 9e Art. Lorsque Duchâteau lui demande d’illustrer la couverture de son livre Les Masques de Cire, il presse son auteur de l’adapter en bandes dessinées. Il en résultera Terreur, un diptyque réalisé en couleurs directes qui lui vaut en septembre 2003 le Grand Prix du Dessin de la Chambre belge des Experts en Bande Dessinée. Avec Jéromine Pasteur, il réalise en 2005 Shelena chez Casterman, toujours en couleurs directes … En 2007 paraît son dernier album de bande dessinée : L’étoile du soldat en collaboration avec Christophe De Ponfilly.

Glorie Raymond

Il sortit du Collège Saint-Michel (en 4e latine) en 1934. Il fit partie des Ardents de Saint-Michel, de 1932 à 1946 et fut membre du comité des anciens Ardents. Il fréquenta assez jeune l’atelier de son oncle par alliance, Marcel Rau et suivit les cours du soir à l’Ecole des Arts Décoratifs d’Ixelles chez Antoine Pompe et Victor Servranckx. En 1939, il entra dans l’atelier d’Oscar Jespers à La Cambre à Bruxelles. Parallèlement à ses études, il exécuta des travaux de décoration et réalisa des médailles. Le soir, il fréquentait l’Académie libre « L’Effort » où il dessinait d’après modèle vivant. En 1954, il fit une synthèse personnelle de toutes ses connaissances et réalisa « Assurance », première manifestation d’un style auquel il restera fidèle toute sa vie. Il s’inspira principalement de la figure humaine et de nus. Dès 1982, il créa et réalisa encore des modèles de bijoux, fondus en or ou en argent. En 1980, il devint président de « Uccle Centre d’Art » et président de la section artistique du Cercle Royal Gaulois Artistique et Littéraire (1984-1994). Il fut aussi professeur à La Cambre (1944-1970) et directeur du Centre artisanal de Alle-sur-Semois (1952-1958). Il fut toujours un médailleur apprécié, tant pour ses médailles coulées à tirage limité que pour celles frappées à de nombreux exemplaires chez Fibru-Fisch à Bruxelles ou à La Monnaie de Paris. A la demande de l’AESM, il réalisa une statuette représentant Saint-Michel terrassant le dragon. En son honneur, elle fut baptisée « Glorie » et fut remise au cours des années à une quinzaine d’anciens élèves ou de jésuites qui s’étaient distingués pour des motifs divers.

Ickx Pierre

Il sortit du Collège Saint-Michel (rhétorique) en 1918. Influencé par Arthur Rackham et Hans Thoma, il était un dessinateur très talentueux qui sut imposer un style, fait de pureté des lignes, rappelant une sculpture dessinée. Il maniait le crayon, la plume, le crayon lithographique, le couteau de graveur ou le pinceau. Il dessina beaucoup d’ex libris et reçut dès 1919 un prix de l’Association belge des collectionneurs et dessinateurs d’ex-libris. Dès 1920, il illustra la revue La Jeunesse, créée par Edouard Ned et les jésuites de Bruxelles. Puis, il dessina dans Le Blé qui lève, revue de l’ACJB. Il fut l’illustrateur de nombreux livres dans des collections d’inspiration catholique (Durandal en 1933 et Roitelet en 1937) et notamment des livres du père Albert Hublet sj. En 1947, il devint critique littéraire dans la revue Septembre et en 1949 il devint secrétaire gérant de Durandal. Il illustra aussi la revue des anciens élèves de Saint-Michel dans les années 30. Scout lui-même à Saint-Boniface et chez les Lones, il illustra plusieurs revues (dont Le Boy-scout) et fréquenta Hergé, son cadet, qu’il influença notablement. Il fut caricaturiste au journal Le XXe sieÌcle. Il était membre des Scriptores catholici.

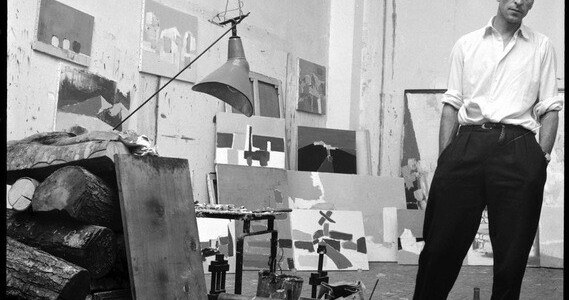

Staël von Holstein Nikolaï Vladimirovitch, dit de Staël Nicolas

Il sort du Collège Saint-Michel (3e latine) en 1931, après y avoir été inscrit en août 1924 en 2e primaire et y avoir redoublé sa 3e latine. Il avait fui la Russie en 1917 avec ses parents qui morts en Pologne en 1919, puis avait été confié en 1922 à une famille d’accueil à Bruxelles, les Fricero. Il fut interne les deux dernières années au moins. Il rejoint le collège Cardinal Mercier à Braine-l’Alleud en 1931 où il finit sa scolarité en humanités. Il entre en octobre 1933 aux Beaux-Arts de Bruxelles où il suit les cours de dessin antique avec Henri van Haelen. Il s’inscrit aussi à l’Académie des Beaux-Arts de Saint-Gilles où il suit les cours d’architecture de Charles Malcause. Dans cette même académie, il suit dès 1934-35 les cours de décoration en compagnie de Georges de Vlamynck qu’il assiste par la suite pour la réalisation de peintures murales du pavillon de l’agriculture de l’Exposition universelle de Bruxelles de 1935. Puis, il voyage à travers l’Europe : France, Espagne et Italie, avant de s’engager en septembre 1939 dans la Légion étrangère. Il est mobilisé d’abord en Algérie, puis en Tunisie et est démobilisé en novembre 1940. La carrière de peintre de Nicolas de Staël s’étale sur quinze ans – de 1940 à 1955, à travers plus d’un millier d’œuvres, influencées par Cézanne, Matisse, Van Gogh, Braque, Soutine et les fauves, mais aussi par les maîtres néerlandais Rembrandt, Vermeer et Seghers. Il meurt à 41 ans en se jetant de la terrasse de l’immeuble où il avait son atelier à Antibes.

Waucquez Maurice

Il sort du Collège Saint-Michel (Ière moderne) en 1914. Négociant en textile, son père possédait des chevaux et montait tous les jours, d’où une passion pour les chevaux qu’il gardera toute sa vie. Il n’avait pas encore 18 ans lorsque la Grande Guerre de 1914 éclata. Avec la bénédiction de son père, il s’engagea comme volontaire dans l’unité de cavalerie des Guides, emportant son sens artistique qui lui fit dessiner de nombreux croquis hélas perdus. Le moment venu, il prit la direction de l’entreprise paternelle, la S.A. Jules Waucquez & Cie, rue des Tanneurs à Bruxelles. Le soir, après le travail, il s’enfermait dans son atelier et laissait libre cours à son inspiration. Comme sculpteur, il travailla le bois, le bronze, la pierre et le marbre. Auteur aussi bien de sculptures classiques que stylisées, il fut sensible à l’art déco. L’art équestre continua à le passionner et à l’inspirer. Au total, il réalisa un grand nombre de sculptures équestres et distribua de nombreux plâtres et bronzes au cours de sa vie. Il pratiqua lui-même aussi la fonte de bronze. Il exposa au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles en 1947, au “Salon d’Art” de Woluwe-Saint-Pierre dans les années 1950. Parmi ses œuvres plus monumentales, citons la statue équestre du roi Albert Ier, grandeur nature, exposée au musée de l’Armée. Sont visibles dans l’espace public le Monument aux artilleurs (inauguré en 1934 au square Princesse Jean de Mérode à Etterbeek), le Monument à la Cavalerie et aux Blindés (inauguré en 1961 au square Léopold II à Woluwe-Saint-Pierre) ou le Monument au 2ème régiment des Guides (à Zelzate). Il est l’auteur de la plaque commémorative offerte par ses anciens élèves au père Deharveng en 1927 à l’occasion de ses 25 ans de rhétorique.

Willems (dit Bara) Guy

Il sort du Collège Saint-Michel (5e latine) en 1937 (peut-être en 4e en 1938) après y être entré en 9e primaire en 1932 avant de finir ses humanités à l’institut Saint-Boniface. Puis, il entre à l’université de Louvain pour y suivre des cours d’archéologie, qu’il abandonne pendant la guerre. Il fréquente alors l’académie des Beaux-arts de Bruxelles. En 1945, il fonde l’hebdomadaire humoristique Le Faune. De 1946 à 1949, il travaille pour la publicité. En 1948, il publie ses premiers dessins, des caricatures, pour La Dernière Heure avant de devenir en 1949 rédacteur en chef du journal d’actualité Vivre. En 1950, il s’installe à Paris et prend pour pseudonyme Barabas, bientôt raccourci en Bara. En 1954, il crée Max l’explorateur. Ces plus de 9.000 strips humoristiques et muets seront publiés dans des quotidiens de plus de 40 pays, comme France-Soir, Le Soir (de 1956 à 1996), Het Laatste Nieuws, Cork Observer, etc. En 1960, il crée pour le périodique publicitaire Les Histoires de Bonux-Boy, la bande dessinée Kéké le Perroquet (1960-1961), reprise ensuite dans Spirou (1963-1968). Il collabore pendant plusieurs années au journal belge le Pourquoi Pas ? fournissant dessins d’actualité, politiques et caricatures. Il passe ensuite au Journal de Tintin, dans lequel il publie Éphémère et Rabudol (1968-1974), des gags de Max l’explorateur (1968-1973), puis Les Cro-Magnons (1973-1976). De 1971 à 1973, il dirige le magazine d’humour dans le domaine médical, L’Œuf. Il crée ensuite une série d’autres personnages qui paraissent dans différents journaux : Philibert, Chéris de l’Olympe, Sigi le Franc, Parmezan, Lamybidas et Dugazon. De 1982 à 1993, Tintin publie des gags des Cro-Magnons, mais dans cette décennie, il se consacre de plus en plus à la peinture.

Martou François

Il sort du Collège Saint-Michel en 5e latine en 1956. Il devient candidat en philosophie et en droit de Saint-Louis et en philosophie de l’UCL, puis licencié en sciences économiques à la même université (1967), puis docteur (1972). Il suivra ensuite le International Teachers Program de la Harvard Business School. Il sera par la suite assistant à l’UCL, professeur au département de sciences économiques (1973), directeur de la Faculté ouverte de politique économique et sociale (FOPES) de 1973 à 1986, enfin professeur ordinaire (1993) à l’UCL. Très engagé politiquement, il fait partie des cadres de Rénovation wallonne (1967-1978). Il est membre d’Objectif 72 Bruxelles-Wallonie, et du groupe Bastin-Yerna, auteur d’un programme progressiste pour la Wallonie Quelle Wallonie ? Quel socialisme ? publié en 1971. Il devient président du Mouvement ouvrier chrétien de Bruxelles en 1974, puis du Mouvement ouvrier chrétien national (Bruxelles et Wallonie) en 1988 et le demeure jusqu’en 2006. Proche du Front démocratique des francophones et du Rassemblement wallon jusqu’au début des années 1980, il plaide en octobre 1979 devant Wallonie libre, lors d’un congrès réuni à Bruxelles, pour ce que l’on appelle le ‘Wallobrux’ soit une entité territoriale comprenant la Wallonie, les 19 communes bruxelloises sauf la fraction du territoire bruxellois fonctionnellement liée au rôle de capitale de la Belgique. Il prend régulièrement position en faveur d’un rassemblement des progressistes au point de se présenter en juin 2007 sur une liste socialiste (pour le sénat). Il entre en 1969 au comité de direction de La Revue Nouvelle, où il signe de nombreux articles de son nom ou de ceux de Frédéric Moutard et de Trencavel. Il est administrateur chez Dexia Banque.

Van der Biest Jacques

Il sort du Collège Saint-Michel (rhétorique) en 1947. Il devient ingénieur civil de l’ULB avant de s’engager dans la prêtrise. Ordonné prêtre en 1954, il est nommé vicaire à la paroisse Saints-Jean-et-Etienne-aux-Minimes quelques mois plus tard. Il deviendra très vite le curé des Marolles, personnage haut en couleurs, au franc parler légendaire. En 1969, aux côtés des habitants, il prend une part active à la première « bataille de la Marolle ». Durant des mois, la population s’oppose durement à l’extension du palais de Justice, qui implique l’expulsion de 1.200 personnes. Pour la première fois, les autorités cèdent, le projet est abandonné. Cet épisode marque un tournant dans la prise de conscience de nombreux Bruxellois de la nécessité d’organiser la résistance urbaine à des projets mal conçus. Désormais, les défenseurs de la ville, qui mettaient surtout en avant la protection du patrimoine ancien, vont insister sur le droit des habitants et leurs revendications politiques et sociales. De nombreux comités de quartiers faisant leur apparition à l’époque, il participe alors à la naissance du « Comité général d’action des Marolles », dissous en 2017, puis en compagnie de Maurice Culot, René Schoonbrodt et Philippe de Keyser, à la création de l’Atelier de recherche et d’action urbaines (ARAU). Au long de son mandat, il assiste aux profonds changements de la population des Marolles dont le quartier se gentrifie. La population ancienne quitte le centre-ville et est remplacée durant les dernières décennies du XXe siècle par d’autres types de familles, puis par des demandeurs d’asiles et des sans-papiers à qui il permet d’occuper son église et qu’il soutient durant leurs grèves de la faim. Désireux d’ouvrir son église à la société, il accepte qu’elle serve de cadre à de nombreuses manifestations culturelles musicales, dont le Festival International de l’église des Minimes qu’il crée en 1986. Il fut aussi aumônier fédéral de la Route en 1970-1972.

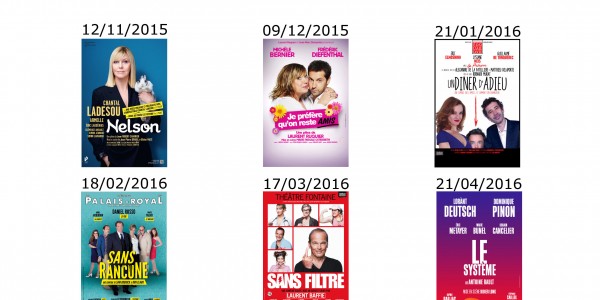

Les Nouvelles Théâtrales 2015-2016 sont là et votre offre exclusive également !